Depois do Fim: MK11 e o jeito NetherRealm de contar histórias

Não faz muito tempo — ou talvez faça e não tenhamos nos dado conta — havia duas formas de conhecer a história canônica de jogos de luta: ou procurávamos entender os longos textos em inglês na tela, contando com um nível de abstração e bom senso para saber o que é alternativo e o que não é; ou comprávamos as boas e velhas revistas mensais nas bancas que se propunham a mastigar e separar o joio do trigo. Foi assim que alguns de nós (e creio que seja a minoria) entendeu qual era o plot inicial desses games, e onde eles terminavam.

É possível que isso pouco ou nada tenha tido importância para cada um de nós. Afinal, até pouco tempo atrás, ninguém jogava um game de luta para saber a história, não é mesmo? Quantas vezes pegamos um game de luta desconhecido, jogamos, fritamos, fizemos aquela rodada em casa ou no fliperama com a regra única e inquebrável de “perdeu, passa a vez”, sem sequer fazer ideia de o porquê aquela galera estar descendo a porrada uns nos outros?

Criar hipóteses sobre isso seria como tentar desvendar o clássico paradoxo do biscoito que é fresquinho porque vende mais (ou seria o contrário?): não nos importávamos porque não entendíamos ou não entendíamos porque não nos importávamos? Não é a intenção desvendar esse mistério aqui e certamente esse é um tema para um outro texto. Fato é que de algum tempo para cá, essa verdade absoluta dos anos 1990 começou a ganhar contornos mais complexos e — por mais estranho que possa parecer quando se trata de pancadaria virtual — mais sofisticados. Há um movimento que não só se interessa por esse background, como também começa a cobrar isso dos devs como se fosse algo necessário e, até, obrigatório. Atualmente, é quase inconcebível que um jogo de luta seja lançado sem um Modo História minimamente decente.

A questão é: porquê?

Senta que lá vem história

Não há dúvidas que a NetherRealm, desenvolvedora ligada à Warner Games, tem culpa nesse transformação toda. Para ser justo, a semente do que hoje podemos ver nas duas grandes franquias da desenvolvedora — Mortal Kombat e Injustice — germinou ainda antes dela existir e, ironicamente, foi em um dos games mais renegados e controversos de ambos os universos (e que acabou batendo o último prego no caixão da saudosa Midway): estou falando do tragicômico Mortal Kombat Vs. DC Universe. Foi ali que a estrutura que conhecemos hoje foi iniciada.

Alguém se lembra que era possível escolher entre o “time” de um dos universos e do outro para fazer a campanha?

Para quem não se lembra (ou mesmo tenha deixado passar), o jogo tratava do encontro entre ambos os universos e, na necessidade de se vencer um inimigo que fundia os principais vilões em uma persona só — criando o famigerado Dark Kahn, que misturou dois vilões (Shao Kahn e Darkseid) muito antes do nem tão criativo Ultron Sigma de Marvel vs. Capcom Infinite — era necessário escolher um dos times e jogar os capítulos dos personagens daquele lado da história. E sim, essa história das mais clichês era um dos pontos de partida mais instigantes já vistos até então.

O jogo tem lá seus problemas. Por exemplo, foi necessário abrir mão dos fatalities, já que provavelmente nenhuma mente por trás do projeto imaginou ver Superman ou Mulher-Maravilha esquartejando (ou sendo esquartejado) graficamente. Também foi necessário criar alguns artifícios mágicos para que se equiparasse o nível de poder de todos os personagens, algo não tão inovador assim, mas que, bem, nós aceitamos porque sim. Mas havia muitas inovações ali que se mostraram interessantes. Troca de socos e chutes ao longo de transições de cenário, sistemas de combate próximo, e, claro, o modo história contado em capítulos.

E aí a coisa começa a ficar interessante. Ao invés de criar uma lista aleatória de inimigos, esse “modo carreira” propunha uma série de confrontos contextualizados, normalmente contra os vilões de um ou outro dos mundos, mas sempre havendo uma cena que conecta uma luta a outra. Assim, Batman não enfrentaria o Flash em sua caminhada, a não ser que um dos dois estivesse tomado pela tal fúria que permeava o jogo. O mesmo para Raiden e Liu Kang, Jax e Johnny Cage, e assim por diante. Assim, havia uma preocupação de lógica narrativa ainda não explorada nos games do gênero até então.

Para quem não está acostumado com o formato, explico melhor: o chamado Modo Arcade, onde se escolhe um lutador e se enfrenta uma série de adversários até vencer o chefão final é muito anterior a tudo isso e está na gênese dos games de luta. É o principal modo de jogo offline da maioria esmagadora dos games deste gênero e, provavelmente, jamais irá acabar. E se ainda houver alguma dúvida sobre a necessidade de que este modo continue existindo, pergunte aos idealizados da Capcom se as pessoas querem esse tipo de conteúdo…

Tela padrão do modo arcade incluído em Street Fighter V depois das intermináveis reclamações dos fãs sobre a ausência do modo na versão inicial do game

Algumas franquias já flertaram com uma narrativa mais densa antes de Mortal Kombat Vs. DC Universe. A série Tekken é um bom exemplo. Porém, ali havia geralmente uma intro épica… e só. Apenas um ou outro personagem tinham um final do “Modo Arcade” que levava a incrível CG inicial em consideração, evoluía aquela historinha. A maioria dos desfechos era algo curto e bobinho (e isso vale até para o jogo mais recente da série, que traz um Modo História separado e insere até Akuma na treta da família Mishima).

A verdade era que, por mais que a gente soubesse que HAVIA uma história ali, os desenvolvedores não estavam realmente interessados em contá-la. Grande parte disso é “culpa” do próprio formato da época: a série Tekken era muito popular nos fliperamas, e contar histórias complexas nunca foi um mérito deste formato. Arcades são para diversão rápida e pancadaria descompromissada, não para desenvolver grandes narrativas.

O que muda é que nos últimos anos, esse modo narrativo central ganhou contornos muito maiores, uma vez que une diferentes olhares de vários protagonistas (e mesmo antagonistas) para contar um história única, aquela que seria “a oficial“, que levaria a franquia adiante. Isso não está ligado só ao produto em si, mas a uma cultura de convergência na qual estamos inseridos, onde produtos culturais cada vez mais se propõem a criar universos complexos, multifacetados e seriados.

Mais do que um produto isolado, é necessário pensar no sistema de franquia propriamente dito, onde tudo precisa continuar de algum ponto, estar conectado com o que veio antes, o que vem depois, o que vem em paralelo e tudo mais. A revolução da Marvel nos cinemas provavelmente se tornará o maior símbolo dessa era transmidiática. Nos games, essa necessidade de haver camadas e mais camadas evoluiu exponencialmente junto com a tecnologia e, com isso, evolui também a necessidade do público de ir além de duas linhas que definem um arquétipo simples.

E aí voltamos ao gênero de luta: se é verdade que a linha do tempo de Mortal Kombat estava uma verdadeira bagunça até Mortal Kombat: Armageddon, de 2006, e como isso já se tornava um problema para os desenvolvedores, nada mais justo e oportuno que houvesse uma forma de passar a régua, limpar a sujeira e começar de novo. Como já vimos em outras franquias no cinema, como Star Wars, Jurassic Park, Exterminador do Futuro, X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, a escolha tem sido seguir uma linha de recomeçar algo disfarçando de continuação.

Há formas interessantes de se recontar coisas, e outras mais simplórias. Viagem no tempo (ou qualquer variação disso), historicamente, acaba se encaixando na segunda opção, mesmo sendo sempre bem divertido (Vingadores Ultimato está aí e não me deixa mentir). Afinal, a premissa de Mortal Kombat, lá em 1992, sempre foi bem simples e um tanto quanto absurda, e já havia muito tempo que tinha sido contada. Provavelmente, seria mais seguro recomeçar a franquia apostando em algo facilmente compreensível e reconhecidamente celebrado pela base de fãs. Parecia ser uma escolha tao óbvia quanto certa. E foi.

Uma nova leitura narrativa dos eventos que criaram a (não tão) eterna rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero

Afinal, nada mais justo que explorar os eventos dos três primeiros jogos agora com cinemáticas, diálogos, interações e, melhor ainda, já sabendo para onde a franquia poderia caminhar para fugir da loucura que tinha virado. E se essa história iria ser contada de novo, porque não fazê-lo de uma forma que tinha funcionado na spinoff que tinha sido lançado meses antes? E porque não aproveitar para levá-la para um outro caminho que não caia nas mesmas armadilhas narrativas? Deu certo.

O jeito NetherRealm de contar histórias

A partir daí, chegamos ao ponto fundamental desse texto, que não é o conteúdo em si, mas a forma como ele é contado. Ou seja, não é sobre a história, mas sim sobre a narrativa. No caso dos games da NetherRealm que vieram pós MK Vs. DC, o sistema estrutural é basicamente o mesmo: a campanha é linear e dividida em capítulos, cada qual protagonizado por um personagem. Nesse trecho, fazemos uma série de lutas com ele, que rolam em meio a cutscenes que desenvolvem o que está sendo contado.

Na franquia Injustice, Batman e Superman acabam se estranhando algumas vezes

A ideia é que essas passagens mostrem o porque temos Robin enfrentando Batman logo no início de Injustice 2 ou, mais recentemente, porque Liu Kang luta contra Raiden. Não é mais só sobre a pancadaria; agora, lutas improváveis precisam de contextualização. E quando isso é feito do jeito certo, torna-se referência, algo que a NetherRealm sem dúvida conseguiu criar desde o “reboot” da série MK, lá em 2011.

Claro que nem sempre esses embates são justificáveis e alguns deles valem só para contabilizar o número de lutas padrão para cada personagem e justificar a sua existência ali. Não é raro vermos Sonya e Johnny Cage saindo no braço porque ele jogou um xaveco furado ou qualquer um contra Baraka só porque ele vive aparecendo em todo lugar. Mas como um todo, há um esforço de contextualizar conflitos, rusgas e sub-tramas, tais como a rivalidade entre Kano e Sonya, Batman e Superman ou entre Sub-Zero e Scorpion.

Em termos práticos, o que muda? Basicamente, nada. No final, são outras desculpas para chegar ao ponto básico de um jogo de luta: a luta. E ao mesmo tempo, muda tudo também. Porque, como o teatro, a literatura, o cinema e a TV já provaram incontáveis vezes, gostamos de nos envolver em uma boa história. Os estudos sobre a tal Jornada do Herói, dentre tantas outras obras que se debruçam sobre o tema, tratam bastante de como nos organizamos, enquanto sociedade, a partir das narrativas e de como nos importamos com elas.

No final, isso importa mesmo pro jogador?

Sem querer me meter aqui em psicologia e ciências sociais — esse texto seria bem mais longo e demandaria anos e anos de pesquisa acadêmica se esse fosse o caso — a nossa propensão a nos envolver, a nos permitir a imersão em histórias que nos emocionam, que nos fascinam, que nos divertem, que nos distraem e nos trazem as mais diversas sensações e emoções é algo fundamental na construção de uma sociedade. A tal da suspensão da descrença, que nada mais é do que nossa pré-disposição a nos deixar enganar propositadamente para curtir uma história que não a nossa, é a base da estrutura ficcional desde sempre.

Fui muito longe na explicação? É provável. A questão central é que estamos prontos para nos deixar envolver por uma trama, mesmo que ela seja por demais simplificada e propositalmente se mostre uma justificativa miserável para botar dois personagens diferentes para trocar uns sopapos. Afinal, não importa muito como é possível o Coringa e o Superman se enfrentarem em um confronto mano-a-mano equilibrado. Mas ao mesmo tempo, importa. Mesmo que o migué seja uma ampola safada com uma solução de kriptonita.

Momentos de tensão na cena que define toda a premissa narrativa da franquia Injustice no primeiro game

Fato é que a própria NetherRealm entendeu que achou um jeito de contar sua história canônica que agradou seus fãs e até mesmo quem torcia o nariz para o seu modo de fazer games. Não a toa, já são três novos Mortal Kombat e dois Injustice desde o relativo fracasso do crossover entre as duas marcas, e todos têm suas particularidades, mas contam com essa estrutura narrativa basicamente igual. Tem finais alternativos aqui, capítulos divididos ali, QTE acolá, mas a base do que germinou lá em 2008 é a mesma 11 anos depois.

Obviamente, essa fórmula não é necessariamente obrigatória. Nem sempre esse formato será o melhor para jogos do gênero. Mas é inegável que estabeleceu parâmetros para a indústria e outras grandes franquias buscaram encontrar seu próprio caminho. Em Street Fighter V, vamos encontrar um modo rápido que introduz a lore de cada personagem e, algum tempo depois do seu lançamento, foi adicionado um Modo História mais robusto, com capítulos menos divididos entre os personagens, mas com a mesma intenção: desenvolver a trama do game.

O que seria da franquia Street Fighter sem a eterna rivalidade entre Ryu e Ken?

E aí encontramos exemplos dos mais variados: do peso de um Soul Calibur VI ao medonho sistema como o de Cavaleiros do Zodíaco: Alma de Soldados e afins; da farofada divertida de Marvel vs. Capcom: Infinite à vergonha alheia das cutscenes de Jump Force; do nostálgico Dragon Ball FighterZ às enfadonhas graphic novels de BlazBlue; e por aí vai. O que podemos perceber nessa última década é um movimento quase uníssono de grandes franquias em encontrar uma maneira criativa e engajadora de contar suas histórias, por mais simples que sejam.

Mortal Kombat 11 e além

Mortal Kombat 11, em 2019, leva a fórmula NetherRealm ao seu limite: se o final não é exatamente unânime entre crítica e fãs, uma coisa é certa: ainda não conheço ninguém que tenha jogado o game e tenha ignorado esse modo. Para ser sincero, normalmente é a primeira coisa que todo mundo busca quando se quer jogar offline e “pegar a manha” do jogo. Além de contar com animações incríveis e de contextualizar as diferentes versões de cada personagem, é bastante acessível, já que permite a escolha de dificuldade que seja confortável para qualquer jogador.

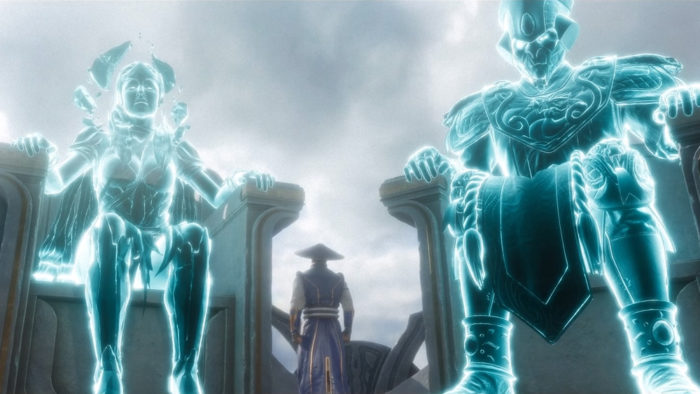

Tramas que tratam do terreno e do divino, viagens no tempo, universos em eterno conflito… MK11 tem tudo isso

Não é lá um modo que conte com um fator de replay muito alto, já que não oferece mais do que fazer alguns capítulos com um ou outro personagem para atingir os 100%. Mas certamente, todo o marketing do jogo se aproveitou muito do que esse modo tinha a oferecer. A longevidade e a fidelização do título estão, claro, nas Torres do Tempo e nos modos multiplayer, com desafios contínuos, de alto nível e com os melhores prêmios. Mas… bem, o desafio pode ficar para depois, certo? Queremos saber logo quem é essa tal de Kronika e o que diabos ela está aprontando!

Para quem já jogou — e fiquem tranquilos que não vamos entregar spoilers aqui — o fim do jogo deixa muito mais perguntas do que respostas e abre possibilidades infinitamente superiores quando comparado aos seus antecessores. Essa liberdade que Ed Boon e sua equipe terão é algo que pode possibilitar que a franquia dê um passo adiante, uma vez que desde que tudo isso começou a se levar a sério, tudo parecia mais amarrado, como um grande universo compartilhado. O futuro da série, por sua vez, é praticamente uma folha em branco, e esse frescor pode ser importante não só para a franquia como para esse novo paradigma de mercado.

Agora, sejamos sinceros: ainda que tenha sido uma grande revolução dentro do gênero, é um formato que parece ter prazo para se esgotar se não conseguir evoluir. Se o Mortal Kombat de 2009 conseguiu criar uma forma de “reboot sem reboot” e Mortal Kombat X em 2015 conseguiu ir para além do saudosismo, o novo jogo parece ter aprendido com a armadilha na qual Injustice 2 caiu para não sabotar a si mesmo. Afinal, criar dois finais alternativos lá no game de 2017 significa ter que lidar com ambos no próximo jogo, e isso será bem difícil (ou será que vão ignorar um e seguir o outro?). Em se tratando de Modo História, teoricamente, tudo é canônico, e deve gerar consequências. E quando tem 2 finais, como faz?

Não há dúvidas que os diferentes sistemas de campanha principal de jogos de luta chegaram para ficar. Se não são exatamente um pré-requisito (afinal, parece que nem o modo arcade é), sempre acabam agregando muito valor simbólico ao produto final, trazendo conteúdo e, principalmente, contando aquela boa e velha história dos filmes de ação B dos anos 1990 (Grande Dragão Branco, estou falando de você) que, vamos confessar, por mais toscas que sejam, continuam sendo divertidíssimas. Com furos de roteiro, diálogos pastelão e tudo mais. Que a galhofa e a porradaria não parem nunca.

Kronika: bagunçou tudo para colocar ordem na casa

Você faz questão de um Modo História em jogos de luta, ou acha que isso nem é tão importante assim, e só o que importa é o bom e velho 1×1? Ter ou não um Modo História pesa na sua decisão de comprar (ou não) um jogo? Participe do debate com a gente!