Editorial: A localização de jogos para o português brasileiro

O ano era 1937. O filme, Branca de Neve e os Sete Anões. Pela primeira vez, um longa produzido em animação chegava ao grande público (há indícios de que que não teria sido o primeiro da história, mas isso é debate para outro momento), e Walt Disney, um nome que ainda se tornaria o ícone que conhecemos hoje, ousou em tantos aspectos técnicos e linguísticos que não caberia num texto sobre localização. Mas dentre todas as inovações, este é considerado o primeiro filme estrangeiro a estrear no circuito comercial brasileiro oficialmente dublado em nosso idioma, incluindo diálogos e canções, e ainda é uma grande referência na área até hoje.

O meme é inevitável (tal qual a coincidência do tempo passado), mas também evidencia que não é de hoje que estamos falando sobre a localização, em áudio, de um um produto cultural para idiomas que não o original, algo que não só impactou diretamente no alcance da produção em si, uma das primeiras voltadas diretamente para um público infanto-juvenil, como viria a se tornar o marco de todo um segmento no Brasil, ainda que não o único. A série Ford, em 1958, também ficaria marcada na história, desta vez da televisão, como a primeira para esta mídia (que ainda engatinhava no país) a ganhar sua versão tupiniquim, ajudando a popularizar a tecnologia e os enlatados gringos por aqui.

Por força de lei, as produções exibidas na TV, já nos anos 1960, estavam condicionadas à dublagem, e não demorou para essa obrigatoriedade fomentasse todo um segmento, com a criação dos primeiros estúdios nacionais de dublagem, a se destacar, como não poderia deixar de ser, o senhor Herbert Richers (que já faz parte do imaginário coletivo de todos nós) e tantos outros sobretudo no Rio de janeiro e em São Paulo, ainda hoje os dois maiores polos da dublagem brasileira. O resto, meus caros, é história, e certamente cada um de nós tem uma relação toda particular com produções no cinema e na TV a partir da nossa experiência ao longo dos últimos anos.

A questão é: porque estou dedicando três parágrafos inteiros para falar sobre dublagem nos primórdios do audiovisual em um texto que se propõe a debater a localização de jogos? O motivo é tão simples quanto óbvio: lá como cá, o trabalho de adaptar um conteúdo para idiomas locais é, e sempre foi, uma estratégia de domínio, estabilização e sedimentação de mercado, antes mesmo de parecer ser um agrado, um favor, um afago nos fãs. Então, antes de mais nada, meu trabalho neste editorial não é a de fomentar um maniqueísmo tão comum em redes sociais sobre quem é melhor ou quem respeita mais seu público, primeiro porque esse tipo de redução não me interessa, e segundo porque o tema é muito mais complexo – e por isso, mais instigante – do que isso.

A cada novo anúncio de um jogo grande, de uma franquia popular ou mesmo de algo mais amplo e casual, a pergunta é sempre a mesma, a curiosidade é grande e não à toa, procuramos sempre informar sobre a presença (ou não) da localização para o nosso idioma materno nos reviews e textos especiais dos games que analisamos por aqui. O exemplo mais recente (aquele que reacendeu essa discussão em todos os cantos digitais) foi a última Nintendo Direct, realizada no último dia 09 de fevereiro e cujo resumo você pode conferir aqui.

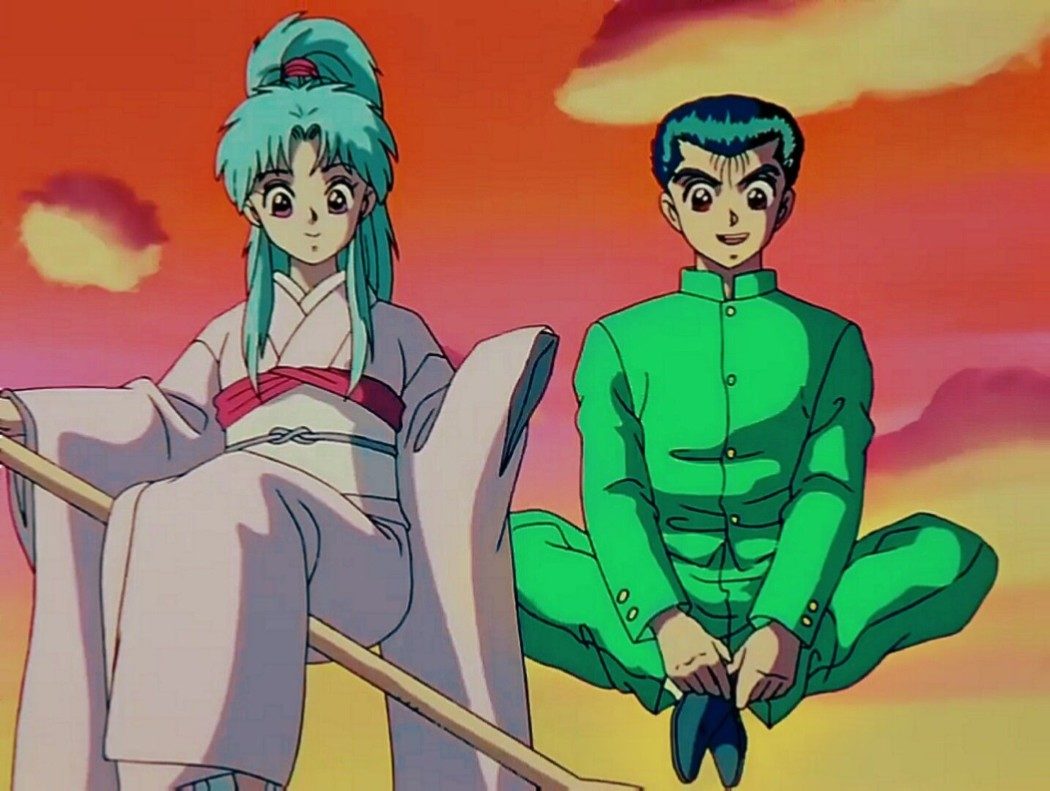

Na ocasião, de todos os lançamentos e atualizações apresentados, chamou a atenção de que alguns jogos como Mario Strikers: Battle League e Nintendo Switch Sports foram confirmados (em notícias pós evento) com versões com textos, legendas e menus em português, enquanto os demais parecem não contar com o recurso (incluindo o denso Xenoblade Chronicles 3 e o fofo Kirby and the Forgotten Land), tal como os maiores lançamentos da empresa nos últimos… bom, nos últimos todos os anos. Atualmente, jogos das plataformas Nintendo são, pelo menos a princípio, os que menos contam com essa funcionalidade, a se destacar principalmente os de natureza first party, algo que causa algumas controvérsias dentre fãs e críticos.

Por um lado, há quem defenda que todos os jogos, principalmente os de grande orçamento, tem a obrigação de estarem localizados para os principais idiomas do mundo, e o nosso bom e velho português está dentre os 10 mais falados no planeta. Dos pouco mais de 252 milhões de pessoas que tem a língua como seu idioma materno, mais de 200 milhões são brasileiros, aliás. Para os entusiastas deste argumento, é um absurdo que não exista ao menos legendas em jogos, sobretudo aqueles com menos volume de diálogos, bem como de informações complementares em textos de suporte, menus e tutoriais, até porque o trabalho textual parece ser, ao que tudo indica, muito menos custoso financeiramente do que a dublagem integral de um projeto.

Para outros, o argumento que importa é o de mercado de games, não o de população total, e aqui o Brasil também está muito bem localizado no contexto da esfera global, se colocando dentre os 15 maiores do mundo dentre os que mais geram receita e disputando o primeiro lugar da América Latina com o México. Em termos de dinheiro (que muitas vezes é a estatística das mais relevantes para analistas), movimentamos cerca de US$ 1.5 bilhão por ano, valor que, cá entre nós, está bem longe de ser desprezível. Tudo isso já seria, para os defensores do argumento, motivos suficientes para que as empresas gringas olhassem para nós com um pouco mais de carinho.

“Carinho” é exatamente o ponto que eu gostaria de problematizar aqui. Afinal, nós brasileiros por vezes nos comportamentos passionalmente e esperamos isso também dos outros, incluindo grandes conglomerados empresariais. Esquecemos que empresas, por mais simpáticas que se vendam publicamente, tem um objetivo bastante claro, que é vender o seu produto e/ou o seu serviço. Obviamente que cada qual tem sua forma de fazer isso, seus valores éticos (reais ou não), suas práticas morais e tudo mais, mas nós, emocionados que somos, queremos acreditar que há algo mais do que só estratégias de negócios, principalmente quando nos identificamos com aquele segmento.

Não é incomum, por exemplo, ouvirmos ou lermos que a Microsoft é muito mais alinhada com os interesses do público ao oferecer um serviço incrivelmente vantajoso como o GamePass, ou que a Sony adora o público brasileiro por trazer todos os seus exclusivos dublados e legendados, ou que a Nintendo respeita seus fãs porque só entrega exclusivos de altíssima qualidade. Também não é raro ver gente reclamando que o XBox não está nem aí pros seus fãs fiéis ao não valorizar as IPs que controla, ou que o Playstation só quer saber de vender jogo a preço alto sem oferecer benefícios como a concorrente, ou ainda que a Nintendo não está nem aí pro brasileiro porque saiu do Brasil e nem legenda coloca nos seus jogos.

Perceba, com um motivo coerente ou não, afirmações assim pressupõem uma relação pessoal e íntima, e nada é mais distante da realidade do que isso. Dizer que a Nintendo deveria ter “carinho” com o brasileiro – temos um umbiguismo que deriva da nossa pré-disposição em sempre desejar o privilégio, não a igualdade – é romantizar uma relação de empresa e cliente. Se esta, ou qualquer desenvolvedora, não localiza os jogos para o nosso idioma, isso é o resultado de uma análise de mercado que concluiu que o custo-benefício desse recurso simplesmente não compensa ou não está alinhado com aquilo que eles objetivam.

Essa avaliação considera vários fatores, dentre eles: se aquele mercado é significativo para os planos de internacionalização da marca; se aquele público precisa realmente de jogos localizados no idioma materno para aproveitar o produto; se a ausência desse detalhe extra influencia nas vendas de modo a impactar os lucros; se a adaptação irá deturpar em demasiado a obra original; dentre tantos outros aspectos. Gostar ou não, ter carinho ou não por aquela população definitivamente não é um deles. Afinal, esperamos que a empresa goste de nós e não de outros países? Ou defendemos que todos os jogos estejam em todos os idiomas possíveis no mundo?

Sejam quais forem os motivos para que os produtos cheguem ou não localizados por aqui, é impossível não considerar a herança da nossa história com os videogames. Há quem defenda que estarem ou não em português não faz diferença porque afinal, os jogadores mais velhos – como este que vos fala – cresceram jogando nas gerações 8 e 16 bits em plataformas que nem chegaram ao Brasil oficialmente, como o Nintendinho e seus infinitos clones, ou o SNES com o licenciamento indireto pela Gradiente, mas sem qualquer suporte ao nosso idioma salvo casos muito específicos.

Outros ainda cresceram nas gerações PSOne/Saturn/N64 e PS2/XBox/GCube onde a maioria esmagadora de consoles e jogos chegavam a nós por vias, digamos, pouco ortodoxas. Foi um tempo onde as pouquíssimas cópias oficiais dos jogos no país estavam geralmente nas mãos ou da classe média-alta ou de locadoras mais pomposas. Esta realidade começou a mudar bastante a partir da geração seguinte, seja pela crescente dificuldade em ter consoles rodando jogos alternativos, seja pelo aumento da capacidade do poder de compra de uma parcela maior da população.

Tudo isso, em termos práticos e pelo ponto de vista das empresas gringas, significava que o Brasil, assim como outras partes do hemisfério sul, eram mercados insignificantes, ou não tão importantes a ponto de merecerem um trabalho maior para adequação idiomática, sobretudo em produtos que não tinham a lógica da atualização digital, o que significava que qualquer opção de idioma deveria estar no cartucho ou na mídia em disco desde antes da produção em massa. Significava, por vezes, ter que produzir e lançar versões diferentes para mercados diferentes, como muito aconteceu no eixo Estados Unidos – Japão.

O resultado do nosso ponto de vista? Adaptação. Jogamos a grande maioria das coisas da década de 1990 e do começo dos anos 2000 em inglês (na melhor das hipóteses), em espanhol (em raríssimas exceções) ou no desespero, em japonês mesmo, sem entender nada. Eu cheguei a encontrar alguns jogos que eu simplesmente não consegui jogar por minutos por não encontrar a opção no menu inicial. Criamos, naquele momento, um sentimento de conformismo com a situação, já que era o que tinha e pronto… jogos eram produtos estrangeiros, e é assim que deveriam ser, até porque nós nem pagávamos por eles, no máximo pagávamos pro cara da locadora fazer a cópia impressa no Pentium 166 dele. Se fosse mídia prensada então, éramos os reis da rua.

É aqui onde podemos traçar um paralelo com a história que contei lá nos primeiros parágrafos. O cinema e a TV, quando chegaram por aqui, chegaram pelas mãos de grandes empresas de comunicação com objetivos bastante evidentes no que tange a expansão do mercado consumidor e a ampliação do alcance de marcas e valores. Éramos considerados um mercado viável, um público-alvo amplo, porque afinal, toda família brasileira com poder aquisitivo médio seria consumidora em potencial de visitas ao cinema, ou de ter um aparelho televisor dentro de casa.

Sem uma cultura de versões alternativas – a película cinematográfica era caríssima mesmo que não se pagasse pelo filme em si e ter aparelhagem para transmissões de TV era coisa de uma empresa só no país – esse consumo se daria sempre pelos meios legais. Isso tudo desde que o produto em si estivesse acessível para todas as pessoas, obviamente. Ninguém iria a uma sala de cinema para assistir um filme somente em inglês, muito menos ligaria seu aparelho televisor para isso. A localização se tornou algo quase natural e obrigatória para a inserção em diferentes mercados, um processo quase que automático. Há relatos inclusive, na história do cinema, de que vários filmes eram rodados ao mesmo tempo com atores de diferentes países. Ou seja, o filme era feito duas vezes, uma em inglês e outra em espanhol, por exemplo, com vistas nessa inserção mercadológica.

Lá se vai quase um século de uma construção cultural baseada nessa lógica de mercado, algo que ressoa até hoje, quando muitos de nós ainda fomos criados audiovisualmente com produtos essencialmente dublados na TV aberta. Mesmo a legendagem, nos anos 1980 e 1990, tanto no cinema quanto na ascensão do home vídeo, era vista como algo para as elites, já que nesse período onde a TV tomou conta dos lares brasileiros ir ao cinema ou ter um poderoso video-cassete em casa eram para poucos, e normalmente os considerados bem-educados, os culturalmente dominantes. A mesma lógica, mais tarde, também tomaria a TV por assinatura, outro produto dito para as elites.

Sabemos que cada uma dessas novas vertentes acabou, hora ou outra, passando por um processo de popularização, e com ela veio a demanda, mais uma vez, pela dublagem. Hoje, são raros os canais, pagos ou abertos, que tem o idioma original como seu ponto de partida. Os cinemas comuns, hoje, tem muito mais sessões dubladas do que legendadas, e as plataformas de streaming já nasceram com essa lógica de ter a opção no idioma local como parte quase obrigatória de todos os principais produtos. Dentro do mercado audiovisual no país, cuja produção própria ainda é instável já que nunca houve uma base mercadológica de sedimentação de uma indústria própria (assunto para uma graduação inteira sobre cinema brasileiro), a localização tanto por voz quanto por texto é uma quase obrigação estratégica.

Mas… o mercado de games se estabilizou de forma diferente, tanto por essa entrada um tanto quanto desviada dos meios legais quanto pela percepção de que era, de fato, um produto de nicho muito específico. As pessoas se convenceram de que a lógica é jogar em idioma estrangeiro – e aliás, o que mais se vê nas redes sociais quando o assunto vem à tona é que se você quer jogar, tem que aprender o inglês, ou se virar com dicionário, como nos tempos antigos. Há quem diga que isso inclusive é bom, porque é assim que nossa geração aprendeu inglês e deixou de ser preguiçosa ou acomodada.

Certo, dei algumas voltas, fui e voltei, mas qual é objetivo desta argumentação toda? Bem, o primeiro deles é dizer que não, não há qualquer relação de gentileza ou de respeito pessoal de empresas estrangeiras para com o consumidor brasileiro (ou de tantas outras partes do mundo), mas sim uma relação comercial, de estratégia de mercado, que inclui ampliar o alcance do seu produto, ganhar visibilidade positiva junto à opinião pública e especializada sobre sua marca, e por fim maiores lucros a curto, médio e longo prazo.

Se o game que você está jogando neste instante está legendado, quiçá dublado, é porque quem produziu e distribuiu esperava que esse aspecto ajudaria nas vendas e, por consequência, nos lucros dele e daquilo em torno dele, não porque eles olharam e pensaram “nossa, o João é nosso cliente há tanto tempo, vamos fazer um agrado pra ele”. A lógica é tão objetiva quanto óbvia: uma análise foi feita, os estudos indicaram que a localização para esse e aquele idioma seriam proveitosos, que ajudariam a vender mais, que teria um impacto direto nos resultados financeiros do produto, e a minha intenção não é qualificar este fato como boa ou ruim, mas sim explicitar as bases de uma decisão como esta.

Já o segundo é que não, também não é aceitável que, enquanto consumidores, tenhamos que nos submeter a um produto de baixa qualidade, que não atende ao mínimo dos requisitos básicos para nós enquanto público, e que investir em um console original na casa dos três, quatro, cinco salários mínimos junto com um jogo entre os R$ 300 e os R$ 500 não é a mesma coisa que ter acesso, por meios alternativos, a cópias sequer autorizadas no país como eram a grande maioria deles há duas ou três décadas atrás. Além disso, esperar que todos queiram ou precisem aproveitar aquilo que compram da forma como nós fizemos no passado, ou escolhemos fazer no presente é, no mínimo, egoísta e anti-ético.

O que sobra é que não devemos esperar carinho, ou aquele mesmo capricho que pedimos pro chapeiro quando pedimos aquele queijo extra no lanchão, de um desses grandes conglomerados da comunicação, porque essa não é e nunca foi a relação proposta entre quem produz e quem consome. Mas devemos esperar e cobrar sim que, agora enquanto grande mercado consumidor, agora como quem se coloca no mapa de um dos públicos mais relevantes do mundo, tenhamos os recursos e funcionalidades que atendam as nossas demandas, mesmo que não sejam de nosso interesse pessoal. Enquanto comunidade, nossa obrigação é exigir que sejamos, em nossas diferenças e particularidades, atendidos por aquilo que pagamos, e pagamos caro.

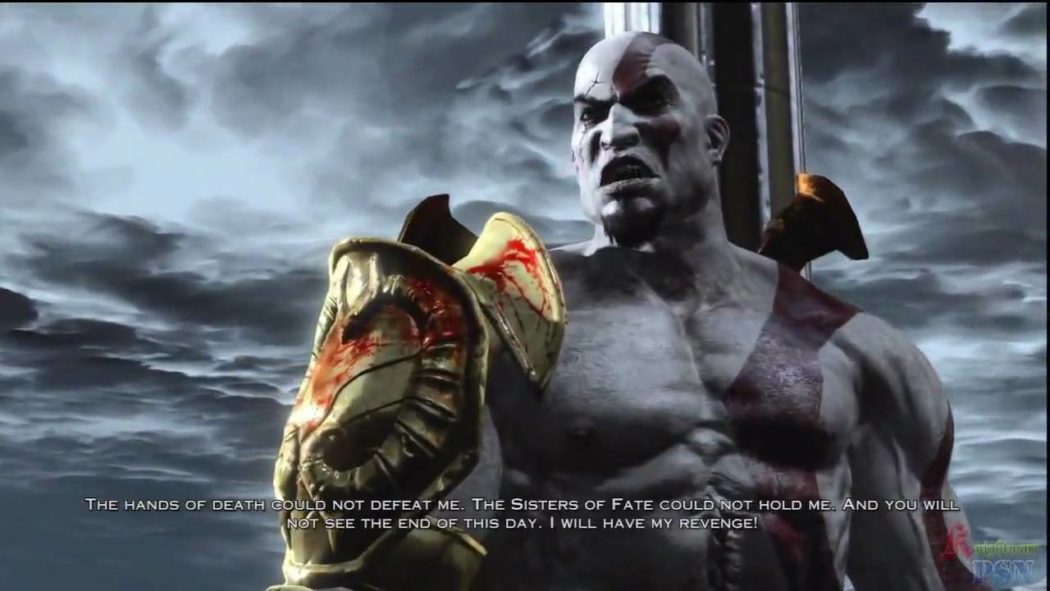

Aqueles que me conhecem sabem que sou fã da dublagem profissional brasileira, que acompanho o trabalho de alguns dos principais profissionais da área no país e que, sempre que há a opção, prefiro experenciar um jogo totalmente falado em nosso idioma. Acredito de verdade que temos uma das melhores e mais competentes localizações do mundo não só pela excelente qualidade técnica, alcançada inclusive pela necessidade de desenvolver esse mercado por aqui desde muito tempo atrás, mas também pela capacidade de atuação de nossos mais renomados intérpretes, que em nada devem para os maiores nomes gringos, e finalmente pela nossa inventividade, que consegue não só traduzir, mas realmente transpor um contexto externo para algo relacionável, algo mais próximo da nossa realidade.

Contudo, meu argumento aqui não é — ou pelo menos me esforço para que não pareça — um protecionismo ao que é daqui, um pretenso nacionalismo ou algo parecido. Estou questionando uma lógica há muito enraizada, de que ou temos que fazer um curso de idiomas para aproveitar o nosso passatempo favorito, ou que alguma corporação nos deve um favor carinhoso por sermos legais.

Acessibilidade, em todos as suas dimensões, deve ser uma regra, não um extra, independente do meio e das nossas preferências individuais. A localização de jogos para o nosso português não deveria ser só uma possibilidade, como não é em todas as demais esferas culturais. Muito menos, um favor.

E você, o que acha desta discussão? Utilize o espaço de comentários logo abaixo para conversar sobre o tema conosco!